Verleger und Fotochronist seiner Heimatstadt

Das LWL-Medienzentrum übernimmt die Fotosammlung Theodor Frey aus Attendorn

Im Sommer 2025 hat das LWL-Medienzentrum eine kleine, aber spannende Fotosammlung aus Attendorn übernommen, die über ihre lokalgeschichtliche Bedeutung hinaus exemplarische Einblicke in die Geschichte der fotografischen Praxis im ländlichen Westfalen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eröffnet.

Urheber der Fotografien war der Verleger Theodor Frey Junior. Der 1886 in Attendorn geborene Frey übernahm 1915 die Chefredaktion des drei Jahre zuvor von seinem Vater gegründeten Attendorner Volksblatts, später auch die Leitung der Druckerei und des Verlags sowie die Herausgeberschaft der Zeitung. Wie die Mehrheit der Attendorner Bevölkerung standen das Volksblatt und sein Verleger dem politischen Katholizismus nahe. Frey und seine Zeitung gerieten deshalb nach der NS-Machtübernahme unter zunehmenden Druck, im Herbst 1940 wurde er sogar von der Gestapo in Dortmund verhört, weil er über einen Überfall von Hitlerjungen auf katholische Jugendliche berichtet hatte. Ein halbes Jahr später wurde das Attendorner Volksblatt ganz verboten. Danach hielt Frey sein Unternehmen unter anderem mit dem Druck von Totenzetteln für die wachsende Zahl von gefallenen Soldaten über Wasser.

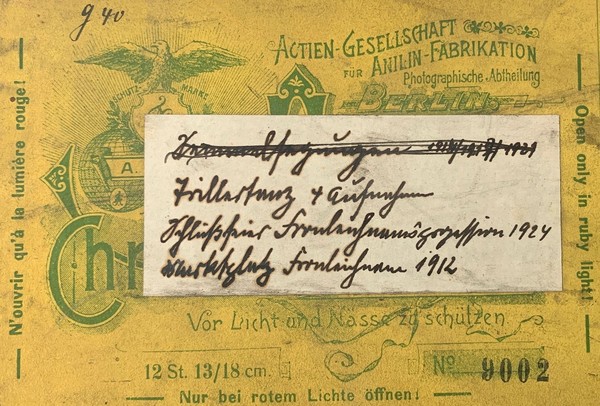

Frey war offenbar seit jungen Jahren ein passionierter Amateurfotograf, schon spätestens seit 1912 hielt er mit einer Glasplattenkamera seine Heimatstadt und deren gesellschaftliches Leben fest. Die Fotos dienten zur Illustration seiner Zeitung, aber auch für Ansichtskarten und andere Druckerzeugnisse. Neben vielen Printabzügen und Kleinbildnegativen haben sich im Unternehmen Frey Print + Media rund 120 Glasplatten erhalten, die fast alle noch in historischen Pappschachteln verpackt sind. Im Juli 2025 hat Markus Frey diesen Fotoschatz seines Großvaters als Dauerleihgabe dem Bildarchiv des LWL-Medienzentrums für Westfalen in Münster übergeben. Sie sollen im nächsten Jahr digitalisiert und erschlossen werden. Die in Sütterlin auf den Schachteln erhaltenen Beschriftungen [Abb. 2] machen schon sehr neugierig. Sie lassen erkennen, dass Frey sowohl das Stadtbild und einzelne besondere Gebäude wie Kloster Ewig, Schloss Schnellenberg und den „Sauerländer Dom“ über mehrere Jahrzehnte hinweg dokumentierte, als auch das bekannte Attendorner Oster- und Schützenbrauchtum, z.B. hielt er in den Jahren 1914, 1917, 1921 und 1934 das „Semmelsegnen“ am Karsamstag fest, aber auch die Fronleichnamsprozessionen der Jahre 1912 und 1924.

Noch bekannter sind in Attendorn jene Fotografien, die Frey Ende März/Anfang April 1945 nach dem britischen Bombenangriff von seiner zerstörten Heimatstadt machte. Der Angriff legte große Teile der historischen Altstadt in Trümmer. Vor allem aber starben mindestens 200 Menschen, darunter neben 140 namentlich bekannten Zivilisten auch einige deutsche Soldaten und eine unbekannte Zahl ausländischer Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter.

Auch Freys eigenes Haus am Schüldernhof wurde getroffen. Trotzdem machte sich der 59-jährige wenige Tage später auf den Weg durch die verwüsteten Straßen, um mit seiner Kamera akribisch das Ausmaß der Bombenschäden zu dokumentieren. So entstanden rund fünfzig eindrucksvolle Fotografien von der zerstörten Altstadt. Anders als gemeinhin angenommen wird, gab es zwar im NS-Staat de jure kein eindeutiges Verbot, die Wirkungen des Bombenkriegs fotografisch zu dokumentieren. Trotzdem bestand die Gefahr, dass regimetreue Mitbürger oder Parteifunktionäre daran Anstoß nahmen und die Polizei informierten, die in solchen Fällen oft willkürlich reagierte. Deshalb entstanden die sog. „Trümmerfotografien“ in aller Regel verdeckt. Auch Frey scheint sich der Gefahr, in die er sich begab, bewusst gewesen zu sein, jedenfalls vermied er es mit Ausnahme weniger Rückenansichten Personen zu fotografieren.

Was den Verleger zu seiner Aktion motivierte, lässt sich nicht sicher sagen. Weil Frey nicht in offiziellem Auftrag gehandelt haben dürfte, kommt eine behördlich angeordnete Schadensdokumentation zur „Abrechnung nach dem Endsieg“, wie wir sie aus anderen Städten kennen, nicht infrage. Eher schon lassen sich die Fotos als eine moralische visuelle Anklage gegen den seiner Heimatstadt und ihren Bewohnern zugefügten Schaden deuten, wobei wir nicht wissen, ob sich diese Anklage an die Alliierten als Bombenwerfer oder an die Nationalsozialisten als Kriegsverursacher richtete - beides ist denkbar. Am wahrscheinlichsten aber ist, dass Frey die Anfertigung der Fotos als journalistische Chronistenpflicht verstand, schließlich war er ja bis zum Verbot des Volksblattes auch als Chefredakteur tätig gewesen. Genau wie über das Warum wissen wir auch über das Wie der Entstehung von Freys Trümmer-Fotografien nicht viel. Zumindest kennen wir aber höchstwahrscheinlich die Kamera, mit der er in den Trümmern fotografierte. Anstelle der großen und unhandlichen Glasplattenkamera, nutzte er wohl eine griffige zweiäugige Kleinbildkamera, mit der sich auch Schnappschüsse und versteckte Bilder machen ließen. Auf einem Foto von 1972 sehen wir ihn mit seiner Zeiss Icon Contaflex, einer zweiäugigen Spiegelreflexkamera, die nur zwischen 1935 und 1943 hergestellt wurde und zu den teuersten Kameras ihrer Zeit gehörte. Anhand einiger mehrfach abgelichteter Motive ist eindeutig nachzuvollziehen, dass er mindestens zweimal in der auf seinen Bildern fast menschenleeren Innenstadt unterwegs war, und zwar an verschiedenen Tagen. Heute sind seine eindrucksvollen Fotografien eine eindringliche Mahnung gegen den Krieg und dessen Folgen. Freys Fotostrecke von 1945 ist heute leider nur noch in Form von Papierabzügen und Digitalisaten überliefert, die im Stadtarchiv Attendorn bewahrt werden. Die Suche nach den Negativen blieb bislang ergebnislos.

Theodor Frey, der sich auch im Vereinsleben der Stadt Attendorn vielfältig engagierte, starb am 24. Februar 1979 wenige Tage nach seinem 93. Geburtstag in seiner Heimatstadt.