Das Portät der Heriberta Emilie Niggemeyer um 1870

Die „Königin“ des Bildarchivs im Medienzentrum

Jüngst konnte das Bildarchiv des LWL-Medienzentrums mit dem Neuzugang „Porträt der Heriberta Emilie Niggemeyer, Paderborn, um 1870“ nicht nur eine kostbare historische Aufnahme übernehmen, sondern diese zudem dann auch noch als seine älteste Original-Fotografie im Archivbestand des Medienzentrums klassifizieren.

Bei der historischen Fotografie handelt es sich um eine Ambrotypie, einem der fotografischen Ur-Verfahren, die schon früh als technische Weiterentwicklungen und kostengünstige Alternativen zur Daguerreotypie entwickelt wurden. Als Bildträger für das ab 1852 verfügbare Verfahren benötigte der ausführende Fotograf ‚nur‘ noch eine sensibilisierte Glasscheibe und nicht mehr die Silberplatte, wie noch bei der Daguerreotypie. Das ließ die Aufnahme für die Porträtkundschaft kostengünstiger ausfallen, wenngleich es sich bei diesem Verfahren immer noch um ein Unikatverfahren handelte. Vervielfältigungen waren von diesen Aufnahmen nicht möglich.

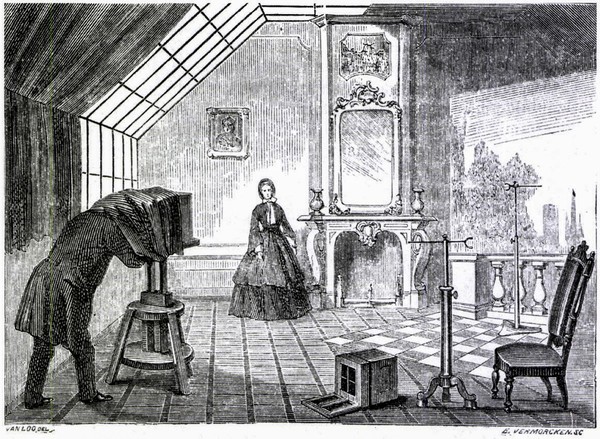

Das souveräne Porträt zeigt Heriberta Emilie Niggemeyer als bereits verheiratete Frau in einer für die damalige Gründerzeit typischen Ateliersituation, sitzend und mit einem dekorativen Accessoire als Armstütze. Lange Belichtungszeiten von mehreren Sekunden erforderten eine statische und bewegungslose Körperhaltung für die Aufnahmen im Tageslichtatelier. Je nach Sonnenstand, Wetter und resultierender Tageslichthelligkeit forderte solch eine Porträtsitzung Fotograf und Modell jeweils einiges an Disziplin ab.

Die sitzende Protagonistin ist als Dreiviertelfigur abgebildet. Sie trägt ein zweifarbig kariertes Kleid mit langen Ärmeln, deren Rüschen unter einem dunklen Cape hervorschauen. Die Damenmode um 1870 (kostümgeschichtlich das Zweite Rokoko) forderte die Verhüllung der Arme im öffentlichen Raum. Auch mit der mittig gescheitelten Frisur, die die Haare, die Ohren bedeckend nach hinten nimmt, zeigt sich Heriberta Emilie Niggemeyer modisch am Puls der Zeit. Seine, dem Betrachter zugängliche und sympathische, Bildwirkung verdankt das Porträt dem direkten Blickkontakt und einem Mund, der an die Mona Lisa erinnert.

Zugeschrieben wird die Aufnahme dem Fotografen Wilhelm Köppelmann, der bereits ab 1863 in Paderborn als Fotograf mit eigenem Atelier tätig war. Sein „künstlerischer Hang“, der ihm nachgesagt wird, spiegelt sich deutlich in diesem Damenporträt. In der Eröffnungsanzeige seines Photographischen Ateliers, vom 14. Februar 1863, erwähnt Köppelmann, dass er seine Kundschaft „im geheizten Glashause [verglastes Tageslichtatelier]“ fotografiere und unterschiedliche fototechnische Ausführungen anbiete. Neben der Ausführung als Ambrotypie, in respektabler Größe, hinter Glas und im Passepartout gerahmt, war besonders auch die pouläre Carte-de-Visite, das als Miniatur-Fotografie auf kleine Pappen aufgezogene „Visiten-Karten-Portrait“ im von Köppelmann beworbenen fotografischen Porträt-Angebot. Dass Heriberta Emilie Niggemeyer sich für ihr Porträt damals für die größere und klassisch gerahmte Variante entschied, spricht für eine durchaus repräsentative gesellschaftliche Stellung der Porträtierten. Als Tochter eines Lehrers und verheiratet mit dem Königlichen Lokomotivführer Johannes Niggemeyer gehörte Niggemeyer immerhin zur bürgerlichen Mittelschicht mit einem gesicherten Familieneinkommen, welches dann bei Zeiten auch für ein Porträt beim ortsansässigen Fotografen reichte.

Die fragile Fotografie, deren Entwicklung nicht ungefährlich war (Negativbleiche in Quecksilber-, Fixierung in Zyankali-Lösung), musste für die Präsentation vom ausführenden Fotografen rückseitig dunkel hinterlegt werden um seine Bildwirkung zu entfalten. Die schwarzen Stellen, links und mittig im Bild, sind Bereiche in denen die fotografische Schicht sich während der letzten 150 Jahre leider verändert und abgebaut hat, so dass der dunkle Hintergrund sichtbar wird.

Mit der Übergabe dieses fotohistorischen Kleinods an das Bildarchiv – einer Schenkung der Urenkelin an das LWL-Medienzentrum für Westfalen – wird die Fotografie fortan nicht nur unter konservatorisch kontrollierten, optimalen, Klimabedingungen gelagert werden, sondern so auch vor weiterem Verfall bewahrt werden können. Zusätzlich schließt sich auch ein Kreis, denn die Dame war bereits 1989 ein erstes Mal in der Dienststelle (damals noch unter dem Namen Landesbildstelle Westfalen) – leihweise und nur für die Zeit einer Reproduktion zur Abbildung in Band 1 unserer Reihe „Aus westfälischen Bildsammlungen“. Heute ist der jüngste Zuwachs des Bildarchivs gleichzeitig auch das älteste erhaltene Original im Bestand des Medienzentrums.

Online finden Sie das Motiv im Bildarchiv für Westfalen.